この町を歩く

冬の寒さもようやく和らいできた2004(平成16)年2月28日、前回の終点である六道の辻から建仁寺へ向かうが、残念ながら工事中のようなので、混雑している場外馬券売場の前を通り過ぎて安井金毘羅宮へ。この場所は、保元の乱に敗れて讃岐国に流された崇徳上皇と縁の深い地であるため、讃岐の金刀比羅宮が勧請されたのだそうである。境内には丸い穴の空いた縁切り縁結び碑というものがあり、願い事を書いた神札を碑に貼って穴を表から裏へ抜けると縁切り、裏から表へ抜けると縁結びが叶うという。出かけたのが遅かったので、既に時刻は16時30分を回っている。八坂の塔と霊山観音は既に閉まっていたので、拝観時刻終了間際の高台寺に入る。高台寺は1606(慶長11)年に豊臣秀吉の菩提を弔うため、未亡人の北政所が開創した寺である。開山堂から霊屋(おたまや)に向かって竜の背に似た臥龍廊が続き、小堀遠州作の庭園と借景の東山がこれらの建造物群と調和し一体となっている。蒔絵に飾られた霊屋には、秀吉と北政所の木像が安置され、その地下には北政所が埋葬されているという。ちらほらと白梅が咲いている。霊屋のさらに奥には伏見城から移建された傘亭・時雨亭という茶室がある。

安井金毘羅宮 祭神:崇徳天皇、大物主神、源頼政 主なみどころ:縁切り縁結び碑(写真) |

高台寺 600円 9:00~17:00 (春秋は夜間拝観あり) 臨済宗建仁寺派 主なみどころ:開山堂(写真)、臥龍廊、霊屋、傘亭、時雨亭、庭園 |

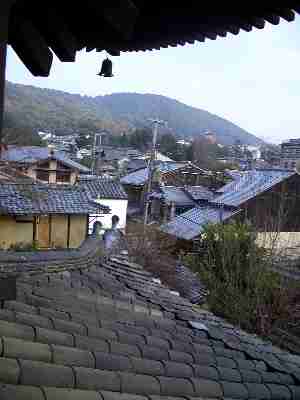

17時を過ぎたので、この日はあと、高台寺の向かい側の掌美術館と八坂神社だけ回って帰途に着いた。祇園祭で有名な八坂神社の創建は、社伝によると平安京遷都以前の656年。本殿は、2002(平成14)年に修復工事が行われているので真新しい印象だが、1654(承応3)年建築の重要文化財である。本殿と拝殿が一体になった特殊な建築様式で、祇園造と呼ばれているそうだ。翌29日、見残した八坂の塔と霊山観音を見に行こうと再び京都に赴く。寮から京都までは1時間もかからないので、来ようと思えばいつでも来ることができるのである。霊応山法観寺と号する八坂の塔は、聖徳太子創建と伝わる古いもので、現在の五重塔は足利六代将軍義教により再建されている。もちろん重要文化財だが、なんと塔の内部に入って、二層目まで上がることができるのが貴重である。いちばん内側は吹き抜けになり、創建当時の礎石の上に太い通し柱が通っている。二層目とは言っても周囲の二階家よりはやや高く、街並みがよく見渡せる。境内には木曽義仲の首塚もある。

八坂神社 祭神:素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱神子神 |

八坂の塔(法観寺) 400円 10:00~16:00(拝観日不定) 臨済宗建仁寺派 主なみどころ:五重塔、木曽義仲首塚 |

高さ24mの霊山観音は第二次世界大戦の犠牲者の冥福を祈るため1955(昭和30)年に造られたもの。東山をバックに立つ白い観音像が前の池に映っている。昨日行った高台寺を過ぎて、東大谷へ。「西大谷」のところでも書いたが、正式には「真宗大谷派」の「大谷祖廟」と呼ばれる親鸞の墓である。自らの教団がこのように大きくなり、政策により分断されて、遺骨まで2つに分けられてしまうとは親鸞聖人も想像していなかっただろう。東大谷に近い長楽寺は、壇ノ浦の戦いの後、建礼門院(当時29歳)が出家した寺として知られ、遺髪を納めた塔が立つ。 境内裏手の階段を登っていくと『日本外史』を書いた儒学者の頼山陽などが葬られている墓地があり、ここからは京都の市街地が一望できる。もともとは大部分が長楽寺の境内であったという円山公園をだらだらと下り、公園内に建つ坂本龍馬・中岡慎太郎の像などを眺めつつ帰途に着いた。

霊山観音 200円 8:40~16:20 |

大谷祖廟(東大谷) 真宗大谷派 |

長楽寺 500円 9:00~17:00 主なみどころ:建礼門院遺髪塔(写真) |

坂本龍馬・中岡慎太郎像(円山公園) |

(拝観料・拝観時間は変更されている場合がありますので、御注意ください。主なみどころは、作者の独断によるもので、作者が見ていないものは外していますので、参考程度に御覧ください。)