東海道徒歩の旅

前回から半年近く経った2006(平成18)年6月30日。本格的に暑くなる前に一度歩いておこうと10時20分着の快速電車で小山駅に着いた。天気予報は曇り時々晴れで、今は曇り空だが、用心のために日焼け止めを塗っておく。前回の終点から県道を北に向かって歩いていくと、右手に小山城の鬼門鎮護のために創建されたという愛宕神社がある。神社の創建は、境内の案内板によると1223(貞応2)年 小山朝政、手持ちのガイドブックによると1379(康暦元)年 小山義政。社殿近くには創建当時に植えられたというケヤキの古木がそびえている。その先、司法書士・行政書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士、といわゆる「士業」の事務所が林立しており、それらの事務所に取り囲まれるように宇都宮地方法務局小山出張所の庁舎が建っている。左手に新しいながらも蔵造りをイメージさせるような建物があって、「創業嘉永年間 海産物問屋」の看板が掛かる。傍らには「旧小山宿場跡 醤油漬発祥の地」という標柱が立っているが、説明がないので、醤油漬発祥についての詳細はよく分からない。

「醤油漬発祥の地」の先に小山と新前橋を結ぶ両毛線の踏切がある。両毛線の「両毛」は上野国(群馬県)と下野国(栃木県)を合わせた名前である。もともと上野国と下野国は、ひとつの毛野国(けぬのくに)を上下に分けた上毛野(かみつけぬ)国、下毛野(しもつけぬ)国だったが、大宝年間に国名・郡名をすべて2文字に改めることとなったために「毛」の字が抜けてしまった。上の「毛」が抜けるのはよろしくないためか、群馬県側で「上毛」という言い方もなされるのに対し、さすがに栃木県側で同じような言い方をすることはないようである。上野の別称は「上州」、下野の別称は「野州」で、両毛は「両野」と呼ばれる場合もある。同様の例を辞書(大辞泉)で引くと両総(上総・下総)、三陸(陸前・陸中・陸奥)、三越(みつこし、ではなく「さんえつ」。越前・越中・越後)があった。他にも両羽(羽前・羽後)、両筑(筑前・筑後)、両豊(豊前・豊後)、両肥(肥前・肥後)、両備(備前・備中)、三備(備前・備中・備後)という言い方もあるようである。しかし、出羽国、吉備国を分けた両羽、両備、三備について、「両毛」式に初めの字を取って両出とか両吉とか三吉とか言ったりはしないので、やはり「両毛」という呼び方はかなり特異なものに思える。

両毛という言い方が気になったので、話が少々横道にそれてしまった。さっさと踏切を渡って前に進むと、左手に「小山ゆうえんち」の看板がある。「おやーまゆーえんち~♪」のCMで有名だったこの遊園地も親会社倒産のあおりで昨年(2005年)2月に閉園になっている。事業はスーパーのヨークベニマルが引き継いでおり、附属の温泉施設「小山温泉 思川」などは現在も営業継続中。将来的にはアミューズメント機能を生かした商業施設になるようである。看板の隣には小平産業と書かれた特装車の工場があり、大型のトラックが敷地いっぱいに並べられている。その先、日枝神社の参道には樹齢400年以上というケヤキの樹が3本植わっている。松尾芭蕉も眺めたケヤキであろうかと、少し寄り道すると大木の根元には色とりどりの紫陽花が植わっており、トンボがその間を飛び回っている。神社に行くには横断歩道のない国道をわたらなくてはならないので、国道の手前で拍手を打って引き返すことにする。

さて、芭蕉一行とは、いったんお別れするときがやってきた。二手に分かれる道を左に進むと、飯塚、壬生、楡木、奈佐原、鹿沼、文狭、板橋の各宿を経て今市で再度日光街道に合流する脇街道の「壬生通」、まっすぐ進むのが本来の日光街道である。私はもちろんまっすぐ進むが、芭蕉翁は、歌枕の地「室の八島」を探訪するため、ここを左手に折れる。芭蕉に随行した河合曽良も「小田ヨリ飯塚ヘ一リ半。木澤ト云所ヨリ左ヘ切ル」と記録している。「木澤」は正しくは「喜澤」でここを「喜沢の追分」という。「小田」も「小山」の書き誤りであろう。追分には街道筋によくある馬頭観世音の碑が立っているが、「明治二十七年四月」と刻まれているので、江戸時代からあったものではないようだ。そのまま県道を行くと国道4号に合流してしまうところを右手の細道にそれる。久しぶりに旧街道らしい道になった。隣の畑からセキレイが飛び出してきて道路の真ん中でしっぽを振っている。左の雑木林の中に少し土が高くなったところがあり、ガイドブックなどによれば、これが喜沢の一里塚らしいのだが、近くには何の表示もされていない。道はしばらく東北本線・東北新幹線に沿って進み、やがて消防署の裏を通って国道4号に合流する。このあたりが新田宿(大町新田宿)で、昔の本陣の門とおぼしき立派な門、吉田神社跡の標柱、羽川薬師堂などにわずかに宿場の面影を残している。街道右手に参道の紫陽花が美しい橿原神社。もともとは星宮神社だったのが、明治になって神武天皇を祭神とする橿原神社に変わったのだという。境内のすぐ裏手はJRの線路で、明治時代には汽車の飛び火で社殿が全焼し、昭和になってからは新幹線の建設で社殿の移転を余儀なくされたそうだ。

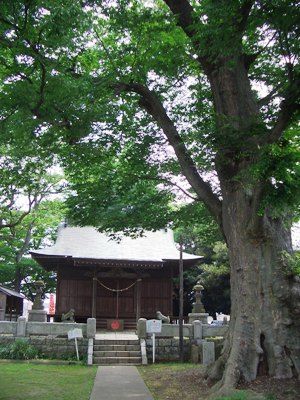

愛宕神社のケヤキの樹 |

小山ゆうえんちの看板 |

喜沢の追分 (手前が日光街道、 奥が壬生通) |

新田からは29町(約3km)で次の小金井宿に着く。この間に市境があって、小山市から下野市に入る。下野市は今年(2006年)の1月10日に河内郡南河内町、下都賀郡石橋町、国分寺町の3町が合併してできた新しい市である。小金井駅前を過ぎたところにある小金井一里塚は、先ほどの喜沢一里塚と異なり、きちんと整備されて案内板も設けられている。しかし原型をとどめているというわけではないようで、案内板によれば本来角型の塚に榎が植わっているべきところ、塚は丸型になり、生えている樹も榎とクヌギの同居状態になっているとのこと。2つの塚はどちらも今歩いている国道より左側にあり、本来の街道が現在の国道よりもやや左側を通っていたことが分かる。交差点をわたった先に将軍の日光参詣の際に休息所に充てられた慈願寺があり、門前には十九夜塔、二十三夜塔、二十六夜塔、と各種の月待塔が並んでいる。お隣の金井神社には江戸末期に建てられた社殿が残る。ぽつりぽつりと雨が降り出したようだ。時刻は12時半を過ぎており、雨宿りがてらに食事を取ろうかとも考えたが、まだ傘なしで歩ける程度の雨なので、もっと本格的に降り出すまでは歩き続けることにする。栃木県は雷の多いところであり、ここ下野市のWebサイトにも市の概要としてわざわざ雷が多いと記されているくらいであるから、何もないところで激しい雷雨に当たるのだけは避けたい。蒸し暑いのにどことなくひんやりした風が吹いているのがなんとなく気がかりである。

右手にJRの小山電車区、左奥、街道筋から少し離れたところに下野市役所(旧・国分寺町役場)。左側には昔の本陣の門らしきもある。塗り家造りの商家などもあり、このあたりが小金井宿の中心部と思しい。宿はずれからは畑が広がっており、ところどころに鎮守の森がある田園風景になる。いつの間にか国道の左に並行して細い道が通っており、こちらが昔の日光街道らしいので、そちらを歩くことにする。笹原というところでいったん街道をはずれ、国道を横断して東北新幹線・東北本線の東側に行く。線路の向こう側は別世界で、住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)が開発した「グリーンタウンしもつけ」というベッドタウンになっている。1972(昭和47)年に開学した自治医科大学、1983(昭和58)年に開業した国鉄自治医大駅が地域の核となっており、人口も増加傾向にあるようである。大学のある場所は南河内町、駅のある場所は国分寺町にあり、駅名をめぐって両町が争うといったこともあったようだが、両町とも今は下野市となったので、今後は下野市の中心市街地として整備されていくことと思われる。自治医科大学は僻地医療、地域医療の充実を目的に旧自治省などが中心となって設立された大学だが、形式上は私立大学となっているのが不思議である。巨大な大学の建物を横目に東へ進んでいくと、ベッドタウンを外れて畑の中へ出た。濃い緑色の葉が地面を這う中に大きな若草色の丸い実が転がっている。そういえば出がけに見たニュースで、下野市でかんぴょうの製作が始まったという話題が出ていた。なるほどこれこそ、かんぴょうの材料となる夕顔の実であろう。道路脇には表面を削りとられて芯だけになった実も打ち捨てられていた。

小金井一里塚。 二つの塚の間が旧街道の位置 |

旧街道らしい道 |

自治医科大学 |

夕顔の実 |

今歩いている道は、国道4号の旧道とバイパスを結んでおり、交通量が多いのに歩道がなくて歩きにくい。よく見ると、このあたりの車のナンバープレートは漢字の「栃木」とひらがなの「とちぎ」が入り混じっている。これは、1999(平成11)年から「栃木」ナンバーの区域が「宇都宮」と「とちぎ」に分割されたことによる。雨はやんで晴れ間が出てきた。歩道のない道から左の広い道に曲がり、目的地の下野薬師寺跡に到着した。下野薬師寺は7世紀の終わりに建立された寺院で、奈良時代には、現在法隆寺や奈良薬師寺などに見られるような回廊に囲まれた壮大な伽藍が軒を連ねていた。761(天平宝字5)年には、僧となるための授戒の儀式を行う「戒壇」が設けられ、日光開山の勝道上人もここで授戒を受けて僧になった。奈良時代に戒壇があったのは、奈良東大寺、筑紫観世音寺とこの下野薬師寺の3箇所しかなく、僧を志す者は、この3つの寺院のいずれかに赴くしかなかったのだ。

発掘調査により出土した遺物などを展示する歴史館を一回りしてから、薬師寺跡へと向かう。回廊の礎石の跡に石が並べられてその形状が分かるようになっており、西北の角の部分は実際に回廊が復元されている。ただ、広大な寺域のうち、史跡として整備されているのは西側のごく一部分で、伽藍の中心部分は今もそのまま寺院となっている。寺号こそ「安国寺」と変わっているが、これは1339(暦応2/延元4)年に足利尊氏が古代の国分寺に倣って全国に安国寺を創建した際、下野国においては薬師寺をそのまま改称して安国寺に充てたためである。幕末に建てられた安国寺六角堂のある場所が、かつての下野薬師寺戒壇院の場所を示しているという。本堂の前には古代の下野薬師寺の礎石も置かれている。

復元された下野薬師寺回廊 |

下野薬師寺戒壇院跡 |

道鏡塚 |

鑑真和尚碑と菩提樹 |

さて、下野薬師寺に縁のある歴史上の人物でもっとも有名な人といえばかの弓削道鏡であろう。道鏡は、下野薬師寺に戒壇院が設けられたのと同じ761(天平宝字5)年、病床の孝謙天皇(女帝)を看護し平癒させたことにより女帝の寵愛を受け、2年後には少僧都、3年後には大臣禅師、4年後には太政大臣禅師、5年後には法王と異例の出世を遂げた僧である。臣下の最高位が太政大臣で、さらにその上の法王たる道鏡は、天皇同等に遇せられたが、なんと道鏡はこの超破格の待遇にも飽き足らず、769(神護景雲3)年には宇佐八幡宮の神託を理由にとうとう天皇の位をも狙おうとする。しかしこのたくらみは和気清麻呂らの妨害により果たせず、翌770(神護景雲4)年の称徳天皇(孝謙天皇と同一人物)病没により道鏡は失脚して急転直下「造下野国薬師寺別当」に左遷された。道鏡が亡くなったという知らせが都に届いたのは、その2年後の772(宝亀3)年4月。一時は天皇同等に扱われた道鏡も最期は「庶人」として葬られた、というようなことが『続日本記』などに記されている。

その道鏡の墓と言われる塚が、下野薬師寺跡から少し南に下ったところにある龍興寺の境内にある。「庶人」の墓としては大きな円墳がそれであり、側には以下のような説明板が付されている。

いまを去る千二百余年前、奈良時代の高僧・弓削道鏡の墓所が当所です。道鏡は、若くして仏道に精進し、厳しい修行を積み重ね、高度な医学も身につけた立派な人です。孝謙天皇に仕えて十年余り、天皇が崩御されますと、上層社会に権力を振う者たちの陰謀によって、ここ下野薬師寺別当職に移されました。(中略)従来の正史は、その時々の権力者の都合で記されたもので、決してありのままでなかったことを遺憾に思います。(中略)

一九九四年四月七日 道鏡を守る会

なんと「道鏡を守る会」というのがあるとは驚きである。やや道鏡に肩入れし過ぎのような気もするが、しかし正史が道鏡を殊更に悪く書いているというのは十分に考えられることと思う。たとえば中国の史書では、王朝が変わる場合、新しい王朝を正当化するため、「酒池肉林」の故事成語を生んだ殷の紂王のように、古い王朝の最後の王はとんでもないひどい王様、倒されて当然の王様であった、と強調するのが常である。そして、王朝の交代がない日本の史書でも、今までの皇統から離れた皇子が皇位に就く際などに同様の手法がとられることがある。妊婦の腹を割かせたという武烈天皇、人を木に登らせて下から打ち殺したという陽成天皇など、常軌を逸したような記述があった後、皇位は突然あまり脈絡のない皇子の手に渡るのである。称徳天皇(孝謙天皇)の場合も、その没後、天武天皇の血を引く皇統に代わり、藤原永手や藤原百川の後押しによって、血筋の離れた天智天皇の孫の光仁天皇が位に就いている。すなわち光仁天皇の即位を正当化するためには、称徳天皇の治世が乱れていなくてはならないのであり、そのための格好の材料となったのが弓削道鏡であった、ということなのではあるまいか。そうなると実際に道鏡がやったこと、やろうとしたことというのはいったいどこまでなのか実際のところはよく分からなくなってしまう。「道鏡は座ると膝が三つあり(道鏡の巨根を詠んだ江戸川柳)」とか、女帝は道鏡にも不足して山芋を用いたところ藤原百川の策略により抜けなくなって死んでしまった(『古事談』)などというようなお下劣なエピソードは言わずもがなといったところだろう。

龍興寺は、下野薬師寺の別院だった寺で、弘法大師空海も一時滞在していたという。現在の本堂は1860(安政7)年に再建されたもの。日本で初めて授戒を行った鑑真和尚の名を刻んだ石碑と、鑑真和尚の杖が成長したといわれる菩提樹が墓地の中にある。薬師寺周辺の探索が済み、日光街道に戻る途中のサイゼリアで昼食休憩。いいかげん喉が渇いたので、ドリンクバーでアイスコーヒーを4杯飲む。約2時間半・約5kmの寄り道を終えて街道歩きを再開したときには時刻は既に15時半になっていた。しばらく行くと旧道が途切れて再び国道を歩き始める。23里目の下石橋一里塚は見落としてしまった。河内郡上三川(かみのかわ)町を500mほど歩いてから、また下野市域に戻る。このあたり上三川町と下野市、下野市の中でも旧国分寺町と石橋町・南河内町の境界が輻輳している。街道は丸大食品関東工場の入り口にある大きな観音像の前を通り過ぎ、国道352号の陸橋をくぐってから石橋宿に入る。新田・小金井の両宿同様、本陣のものらしき門がある。徳川家光の日光社参の際に仮御殿が設けられたという開雲寺があり、家光公手植えの槙の木が根元だけ残っている。開雲寺の前にはレンガ塀の立派な家がある。しかし、野木・小山・新田・小金井・石橋と、栃木県に入ってからの各宿場は、幹線道路が町の中を貫いているせいか、いまひとつ宿場町の趣きがなく、歴史関連の案内表示も詳しくないように思われる。石橋駅前の通りにも宿場をイメージさせるものはなく、「グリムの里」の垂れ幕が並び、街路灯や時計台もグリム童話風のものとなっている。旧石橋町は「グリムの里」をテーマに町おこしをしようとしていたらしく、町内には「グリムの森」や「グリムの館」があるが、どうにも唐突な感じは否めない。

石橋駅からは宇都宮行きの関東バスが30分おきに走っており、そろそろ宇都宮の都市圏に入りつつあるようだ。「石橋あやめ園」の看板や、「当たり前田のクラッカー」で有名な前田製菓の宇都宮工場を過ぎ、下野市から再び上三川町に入る。市町界の先にある警察署は下野警察署(旧・石橋警察署)で、一見、所在地と名称が一致していないようだが、どうも警察署の建物が建っている場所はぎりぎり下野市に含まれているようである。左手に巨大な兜と騎馬武者の像が張り付いた店があるが、今は営業していない様子。1kmちょっと歩いてまた下野市に戻り、北関東自動車道の高架橋をくぐる。ショッピングセンターのヨークタウンの先で今度は宇都宮市に入った。市境に「東京街道」の表示がある。この道には「日光街道」ないし「奥州街道」という歴史ある名前があるのに、ここでは東京街道の名で呼ばれているのだろうか。左に陸上自衛隊宇都宮駐屯地の入り口。駐屯地の中には防衛資料館があり、見学してみたいところだが、もう17時を回っているのであきらめる。

「雀宮本陣跡」の標柱があり、いつの間にか雀宮宿の中心部に入っていた。ガイドブックには写真が掲載されている本陣の門は、1998(平成10)年に埼玉県伊奈町の国際学院埼玉短期大学に移設されたそうだ。その斜め前には脇本陣があり、こちらには昔の門と建物が残っている。その角を折れたところに東北本線(宇都宮線)の雀宮駅。18時近くになったので、今日はここでおしまいにする。

(とちぎナンバーについて・・・下野市は「とちぎ」ナンバーでなく「宇都宮」ナンバーの区域に当たる。もともと旧国分寺町は「とちぎ」ナンバーの区域だったが、合併により下野市全域が「宇都宮」の管轄区域に変更になった。)