世界あくせく紀行

次の日は天安門に向かう。天安門にほど近い前門まではよく来ていたのに実際に天安門を見るのはこれが初めてのことになる。前門のほうから歩いていくと「中華人民共和国万歳」「世界人民大団結万歳」というスローガンのかかった天安門がはるかに見える。その前に広がるいわゆる天安門広場には中国全土からの観光客や凧をあげる北京市民や記念写真を撮る兵士の一群など、大勢の中国人民の集うところとなっている。この場所で起きたさまざまな事件に思いをはせるにはあまりにのどかな風景だ。

天安門広場にて |

天安門にかかる 毛沢東の肖像 |

広場には凧がたくさんあがっていた。 |

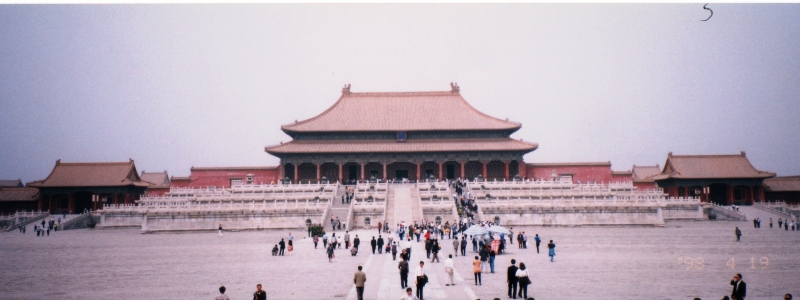

この門の上で中華人民共和国の建国を宣言した毛沢東の巨大な肖像を見上げながら天安門をくぐると、そこはかつての皇帝の宮殿、故宮である。が、入場券売り場のある午門までは両側にフィルムやみやげを売る露店が続き、そこが宮殿の中であるという感覚をおぼえさせない。ほんとうの故宮は入場券を買って午門をくぐってから、そして次の太和門をくぐった瞬間に僕らの目の前に現れる。それはほとんど感動的と言ってよい光景だった。

太和殿 |

「ラスト=エンペラー」で、とことこと出てきた幼い宣統帝溥儀を前に文武百官がひれふす、あの広場がそこには広がっている。白い大理石の色をしたその広場と、青というよりは薄紫色に近い北京の空の間に、赤・緑・青・金などの極彩色の建物に金茶色の瑠璃瓦を載せた中国最大の木造建築「太和殿」が建っている。まるで幻を見ているようだった。黄色の帝衣をまとった皇帝がその前に立っているのが見える気がした。映画のセット?、にしてはあまりに壮大である。それは500年の歴史を背負った、正真正銘、本物の宮殿なのだ。明の成祖永楽帝から清の宣統帝溥儀に至る25代の皇帝と、彼らをとりまく廷臣官女たちがここで中国のすべてをほしいままにし、中国の富のすべてがここに集約されてきたのだ。

中和殿(手前)と保和殿(奥) |

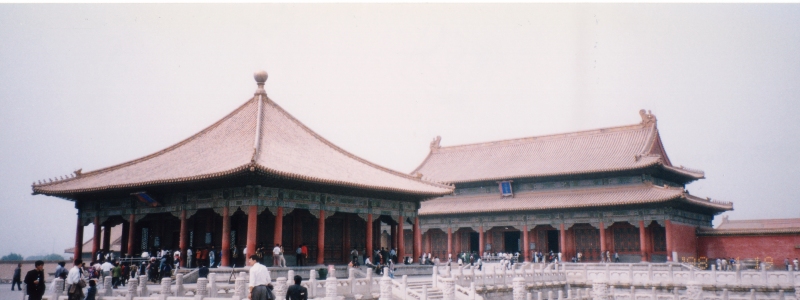

太和殿を過ぎると次には中和殿が見えてくる。中和殿の次には保和殿、すべて同じように極彩色の壁・柱に金茶の瑠璃瓦を載せた巨大な宮殿建築であり、これでもかこれでもかというように見るものを圧倒させる。そしてどの建物の内部も外部と同じ極彩色に彩られ、中央に同じような黄金色の玉座が階 (きざはし)の上にそびえている。数十年間座るものもなく、そして今も空席となっている玉座である。しかしそれが空席であるからこそ、僕らはこんなにまで近づいて、神聖な玉座を見物することができるのだ。

ここまでの3つの建物が外朝三殿といわれる、皇帝政府の公式な行事を担った建物である。が、実際の政治が行われ、皇帝たちが生活をしていたのは次の乾清門から先の内廷と呼ばれる部分である。後三宮と呼ばれる乾清宮・交泰殿・坤寧宮が続き、やはり外朝と同じような構成になっているが、外朝と比べ内廷にはそれぞれの皇帝の性格がより色濃く現れているように思われる。満洲族の皇帝でありながら最も中国人らしい皇帝と言われた名君である清の康熙帝は、内廷の門口である乾清門まで出てきて廷臣を謁見したという。康熙帝に続いて善政をしいた雍正帝は「太子立建の法」を発案したが、それは乾清宮の玉座の上にかかる「正大光明」の扁額の裏に皇帝の後継者の名を記した紙を隠しておき、皇帝崩御とともにその紙を開く、というものだった。この方式は後継者争いを防ぎ、また最もふさわしい者を皇帝の座に就けることを妨げなかったため、清代は元のような後継者争いからも明のような愚かな皇帝の出現からも無縁であり、その皇帝はみなひとかどの人物であったということが言われている。

「正大光明」の扁額が かかる玉座 |

朱色の塀に囲まれた紫禁城の後宮 |

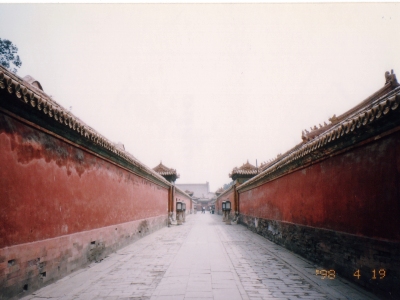

後三宮を過ぎると御花園に出る。明代に造られたという庭園だが、これまでの宮殿の壮大さに比べるとさほどのものには思われない。御花園の中に建つ欽安殿の額に満洲文字らしき文字が併記されているのがやや珍しく思われるのみである。少し奥に入るとそこは大勢の宮女や宦官が過ごしたであろう建物が塀に囲まれてごたごたと立並び、同じ極彩色の門構えにも何か艶めいたものが感ぜられる。が、朱色に塗られた塀には多くの落書きが掘り込まれ、かけがえのない文化財に対する関心の低さに落胆せざるをえない。本当はこの先へ行けば宮廷のさまざまな宝物が見られるはずなのだが、さすがにそろそろ食傷気味になり、故宮の裏口である神武門から外へ出る。出口近くで清代の北京の古地図を売っていたので購入する。

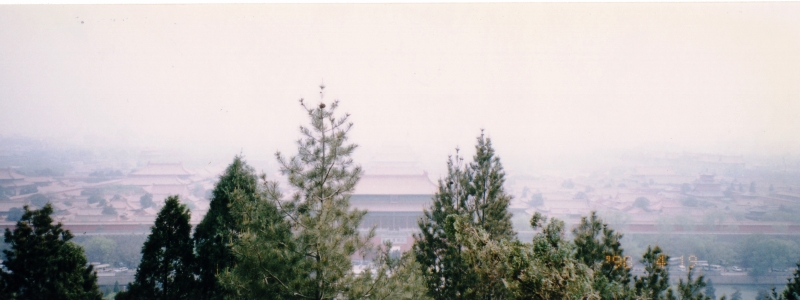

神武門を出、通りを渡るとそこは景山公園である。牡丹の咲き乱れるこの公園は、かつては故宮の中に組み込まれ、宮殿の裏庭をなすものであった。伝説によればこの公園の中心をなす景山は石炭を積み上げてつくられたものであり、どんなときにも紫禁城が燃料に困らないようにという深謀遠慮によって築かれたものであるという。その伝説により「煤山(すすの山)」とも呼ばれるその山に登る。高さは100m弱。ひどい大気汚染のため薄曇りに見える青空のもとに、今まで見てきた故宮の建物群の金茶色の屋根屋根が、広大な正方形の敷地の中に整然と並んでいるのが見える。今から約350年前の1644年、李自成ひきいる反乱軍に紫禁城を取り囲まれた明の最後の皇帝・崇禎帝は、城内で幼い愛娘を刺殺したのちに宦官ひとりを連れてこの山に登った。皇帝は山頂に備えられた緊急用の警鐘を打ち鳴らしたが、はせ参じるものは誰もいない。必死に鐘を鳴らす皇帝の目に映るのは四方から押し寄せる数十万人もの李自成軍。英邁な君主と言われた崇禎帝にももはやなすべきことは何もなく、やがて皇帝は一本の老木に自らの首をくくり、そして明朝277年の歴史をもしめくくったのであった。崇禎帝が絶命する瞬間まで目にしていたであろう風景を前にして僕もまた深い感慨に身をゆだねる。ふと我に返り明代から現代へと立ちかえればそこには大勢の観光客、遠く聞こえる北京の喧騒、旧市街を取り囲む高層ビル。崇禎帝が絶望した未来に、こうしていま僕が立っていることがとても不思議なことのように感ぜられ、350年という時の流れにまた感慨をおぼえる。

景山から紫禁城を望む。 |

景山から西の方角を見ると、大きな池の中に浮かぶ島に白い塔が立っているのが見える。この池は北海といい、ここもやはり往時の紫禁城の一部であったところである。白い塔はラマ教の塔で、モンゴル帝国の時代にラマ教が崇拝されていたことに由来するという。その北海の方に向かって山を降りる。バスの地図を見ながら次の目的地へのルートを探す。バスには二種類あって黄色い車体に赤帯をしめたものが普通のバスでこれを「汽車」といい、青帯をしめたものがトロリーバスでこれを「電車」という(ちなみに日本でいうところの汽車は「火車」という)。架線から電気をとるトロリーバスはかつては東京でも渋谷~池袋間など4路線で導入されていたが、都電が廃止になるのに合わせてすべて廃止になってしまった。日本では今は黒部ダムへの観光輸送用の一路線しか残っていないはずである。僕もトロリーバスに乗ったのは黒部以来二度目のことであったが、なるほど電気で動いているだけあってエンジンではなくモーターの音がする。けれど音が小さかったり揺れが少なかったりするかといえばそういうわけでもなく、結局ガタガタのぼろバスであることには変わりがない。汽車も電車も運賃は同じ5角 (約8円)均一で、中型バス1.5台分の長さの連接車体になっている。2箇所のドアの近くにそれぞれ車掌がいる。運転手を含めると1台のバスに3人の乗務員が乗っていることになるが、乗務員のかなりは若い女性だったように記憶している。あとで日本に帰ってから仲本氏のアルバムを見せてもらったら、いつのまに撮ったものやら、ちゃんとこの車掌さんの写真もおさえてあった。このあたりさすがにただものではない仲本氏である。

さて途中でバスを乗換え着いた目的地は、北京の旧市街からは少し離れたところにある北京動物園である。バスを降りて歩道橋を渡ると、動物園という華やかな場の前にしてはなんだか殺風景で荒れた雰囲気がした。道路に座り込んでいる人々の前を足早に通りすぎる。古代遺跡から出土したような古びた石造りのアーチをくぐって動物園に入場する。別料金になっている「熊猫館」にまずは直行する。だってもちろん「熊猫(パンダ)」を見るのがここへきた目的だったのだから。

バス停 |

ニンジンをかじるパンダ |

熊猫館の中は薄暗い。例によって入り口近くでさまざまなパンダグッズを売っていたりするが、もうパンダはいやというほど集めたので素通りする。ガラスで仕切られたパンダの部屋がいくつかあってちょっとした人だかりができている。お、いたいた!レンガ色の壁に囲まれた部屋の中に、モノクロームに塗り分けられた生き物がいる。前述の通り中国語でパンダは「熊猫」というが、なんであれが猫に見えるのか。熊には見えなくもないけれども。ちょうど見に来た時間が良かったのか、それとも、もともと愛想のよいパンダたちなのか、ニンジンをかじってみたり、立ち上がってみたり、のそのそと歩き回ってみたり、と活発な動きを見せている。1匹などはパンダと観客とを仕切っているガラス板のところまでわざわざやってきてくれた。瞬間、パンダの瞳や鼻や、けっこう鋭い歯の一本一本までもが目に映る。ガラスに顔をくっつけるようにしていた僕はもうすこしでそのパンダとガラス越しのKISSをしてしまうところだった。トントンとか、上野動物園のパンダもかわいいし、すいている時ならよく見えるけど、ここはやっぱりそれ以上だ。さすがに本家本元!

熊猫館を出てから、ほかも少し回ってみる。鉄串にさした焼肉をかじりながら、トラやライオンが眠そうに寝そべっているのを見たり、さまざまな鳥たちが飛びまわっているのを眺めたりする。当然のことながら表示板が「狼」などと漢字で書かれているのがちょっと面白い。カタカナで書かれているとなんとなく学術用語という感じがするが、漢字で書かれているとなんだかただの普通名詞みたいだ。日本の動物園でもお馴染みの「餌を与えないでください」という看板が立っているが、いい大人が平気でパンのかけらを檻に投げ込んだりしている。どこの観光地でも撮影禁止のところでみんなカメラを構えてるし、文化財たる紫禁城の塀は落書きだらけになってるし、動物園の動物に平気で餌をやっている。観光するときのルールなんてものはあってなきがごとし。いいのかな、と思う。でもとても素朴な風景だ。「狼」たちはみんな上を向いてパンが投げ込まれるのを待ち構えてる。まわりの観客もそれを見て楽しんでいる。まあ、いいか、と思う。「これが中国ですよ」。初日に仲本氏がつぶやいたひとことがフィードバックする。そうだよな、ここは日本じゃなくて中国だもんな。

餌を投げる客 |

餌を待ち構える「狼」 |

金網を越えて放物線を描くパンのかけらを目で追いながら、僕はこの1週間足らずの旅をいろどったさまざまなできごとを思い起こしていた。

【完】