東海道徒歩の旅

2001年11月25日、晴れ。早起きして朝7時半には袋井宿の少し北にあるビジネスホテルを出発した。東海道に戻ってほどなく、たもとに高札場のある御幸橋という橋を渡る。この橋が袋井宿の西の端にあたり、「東天領袋井宿 従是西掛川藩領川井村」と書かれた榜示杭も近くにあったようだ。袋井宿の長さは5町15間(572m)しかなく、東海道の中で最も短い宿場という。朝早いので東海道にはほとんどひとけがない。古い医院の洋館を利用した記念館もまだ開館前。かつて国道1号だったらしい幹線道路とぶつかる交差点にファミレスを見つけたので朝ごはんを食べていく。

ちょっと細い道にそれたところに、61番目の木原一里塚跡と、三方原の戦いの前哨戦となった木原畷の古戦場跡がある。再び幹線道路に戻ると磐田市に入り、三ヶ野橋を渡ると、袋井バイパスの高架橋が近づいてくる。65種類のトンボが集まるという桶ヶ谷沼に寄り道するが、当然この季節ではトンボはいない。ここまでは田んぼの広がる平地を歩いてきたが、ここから次の見付宿までは起伏のある台地を越える。この磐田原台地越えの道は時代によって異なり、鎌倉時代の古道と江戸時代の東海道、東海道とは別に用いられていた間道、明治27年に開削された道、大正6年の道、昭和30年の国道1号、平成2年に造られた磐田バイパス、と計7本の道がある。もちろん江戸時代の東海道を選んで台地上へと上がると、今まで通ってきた道筋が遠く見渡せる。木原畷の戦いのときにはここから本多平八郎が武田方の様子を窺ったという。住宅地の中を進み、いったん坂を下る。少し北にはスズキ自動車の工場があり、少し南にはヤマハ発動機の工場があるようだ。松並木のある坂を上り、国道にぶつかったところに遠州鈴ヶ森の処刑場跡。金谷宿で登場した義賊・日本左衛門の首がさらされた場所である。かつては三本松橋という橋があって「なみだ橋」と呼ばれていたという。そういえば江戸の鈴ヶ森にもなみだ橋(泪橋)があった。

国道を離れて引き続き住宅地の中の道を進んでいくと、やがて視界が開け見付の町が見えてきた。町の中心には旧見付学校の白い塔がそびえている。急な坂を下り、62里目の阿多古山一里塚がある愛宕神社に寄ってから、東木戸跡を通って見付宿に入る。往復2車線歩道つきの道路になった。宿場関係の表示もあちこちに見られる。見付天神社を訪れた後、宿場の手前からも見えた旧見付学校に向かう。見付学校は、佐久市の中込学校や松本市の開智学校と同時期の1875(明治8)年、名古屋の宮大工が洋風建築を真似て建てた木造小学校校舎である。3階建ての白壁の校舎の上に2層の塔がついており、玄関の柱はギリシア風。校舎の土台の石垣は遠州横須賀城の廃材を用いたものと伝えられる。内部は当時の教室の様子などが再現されている。今から100年以上の木造建築ということで若干危なげな感じもしたが、塔のいちばん上まで上がることができた。塔から四方を眺めても今の見付宿にはこの建物よりも高い建物はあまり見当たらない。今もってこの建物を町のシンボルと感じ宝物と思う見付の人々の気持ちがなんとなく伝わってくる。

見付の宿場から北さんは馬に乗ったようである。弥次さんはそのまま徒歩で行く。旧見付学校の先の交差点で道は二手に分かれる。東海道はほぼ直角に南へと折れ曲がるが、まっすぐ行く池田近道(途中で浜名湖を迂回する姫街道を分ける。)という道もある。

弥二「コレ馬士どん、爰(ここ)に天龍への近道があるじやアねへか」

馬士「アイそつから空(上)へあがらしやると、壱里ばかしもちかくおざるハ」

北八「馬はとをらぬか」

馬士「インネ。かち(徒歩)道でおざるよ」

ト爰より弥二郎はひとりちか道のほうへまがる。北八馬にて本道をゆく・・・。

僕も近道を通りたいところだが、この旅の趣旨は東海道全線をたどることにあるので、やむを得ず北さんと一緒に本道を行く。宿場境を過ぎたあたりは天平のころ遠江国の中心部だったところで、国分寺や国府も置かれていた。国分寺には金堂、講堂、七重塔などが整然と並んでいたはずだが、現在は礎石などが残るだけの草原になっている。国府の跡には県立高校が建てられている。国府の守護として勧請されたという府八幡宮に立ち寄ってから、天平通りという通りをまっすぐ南に向かって歩く。通りはジュビロードという商店街になっており、Jリーグ・ジュビロ磐田の選手の足形が並んでいる(ゴールキーパーだけは手形だった。)。左側区画整理中。正面は東海道線の磐田駅。このあたりはかつて中泉村と呼ばれており、駅も1942(昭和17)年までは中泉駅だった。現在の磐田市は見付宿と中泉村を中心とした合併によって成立した市である。

駅の手前を右に折れる。かつてこのあたりに中泉軌道という軽便鉄道があったらしい。こころもち上り坂になっている道をまっすぐに進み、平らになって県道と合流すると磐田郡豊田町に入る。工場や田んぼや住宅の入り混じる中を直進し宮之一色一里塚を過ぎる。見付宿から約1里歩いて正午近くなった。通り沿いにあったファーストフード風の天ぷら屋に「きすバーガー」とあるのが気になり入ってみた。名前のとおり魚のきすの天ぷらがハンバーガーの具になっている。桜えびバーガーというのもメニューにあった。左の脇道にそれ、右に曲がって北へ向かう。国道1号を渡り、磐田バイパスをくぐって、左に進むと天竜川の堤防に出た。このあたりの地名を池田といい、弥次さんの通った池田近道がここで合流する。川向こうに遠く、浜松駅前にある高層ビル・アクトシティが見える。江戸時代の天竜川は舟渡しで、広重の「見附 天竜川図」にも渡し舟が描かれている。

「見附 天竜川図」 |  歩道のない新天竜川橋 |

そのころの天竜川は中州で2つの流れに分かれており、東の流れを大天竜、西の流れを小天竜と言った。広重は、片方の流れを渡り終えた旅人がもう片方の流れを渡るために中州で舟を乗り換える様子を描いている。今は「天龍川渡船場跡」と書かれた碑が立っているだけでもちろん舟はない。橋は県道の天竜川橋と国道の新天竜川橋の2本が架かっているが、実はこの天竜川は現代東海道最大の難所として東海道ウォーカーに知られている。なぜかと言えば、これらの橋は長さ1kmほどあるのにもかかわらず、歩道がついていないのである。どうしても歩いて渡れない場合はバスを使うことも考えながら、まずは1933(昭和8)年に架けられた天竜川橋を見に行く。こちらは古い橋ということもあり、ほんとうにぎりぎり車道2本分の幅しかないため、歩くのは不可能そうだ。それではと新天竜川橋。こちらは1976(昭和51)年に架けられた橋で、かろうじて車道の端に幅1mほどの路側帯がついている。「自動車専用」といった標識も見当たらないので、交通法規上も問題なさそうだ。しかし国道1号の橋であり、車はかなりのスピードで走っていてちょっと危険である。どうしようか。。。迷っていると1台の自転車が僕の目の前を通ってその路側帯へと走り去っていった。よし! コートの前を合わせ、リュックのひもなどを車に引っ掛けられないよう注意して、新天竜川橋を渡ることにした。天竜川の上は遠州のからっ風が吹き荒れている。下り車線側の路側帯を歩いているので、ときどき振り返って後ろの車を確認する。片側2車線あり、交通量もそれほどではないため、ほとんどの車は右車線を通っている。残りあと1mほどになり、やった!と心の中で小さくガッツポーズをした。その瞬間、鋼材を積んだ大型トラックが2台立て続けに真後ろを通り抜けて、ちょっと肝を冷やしたが、なんとか無事に橋を渡り終えた。なお、現在もう1本の橋が建設中であり、歩道も設置される予定なので、この難所もあと数年後には解消される予定である。

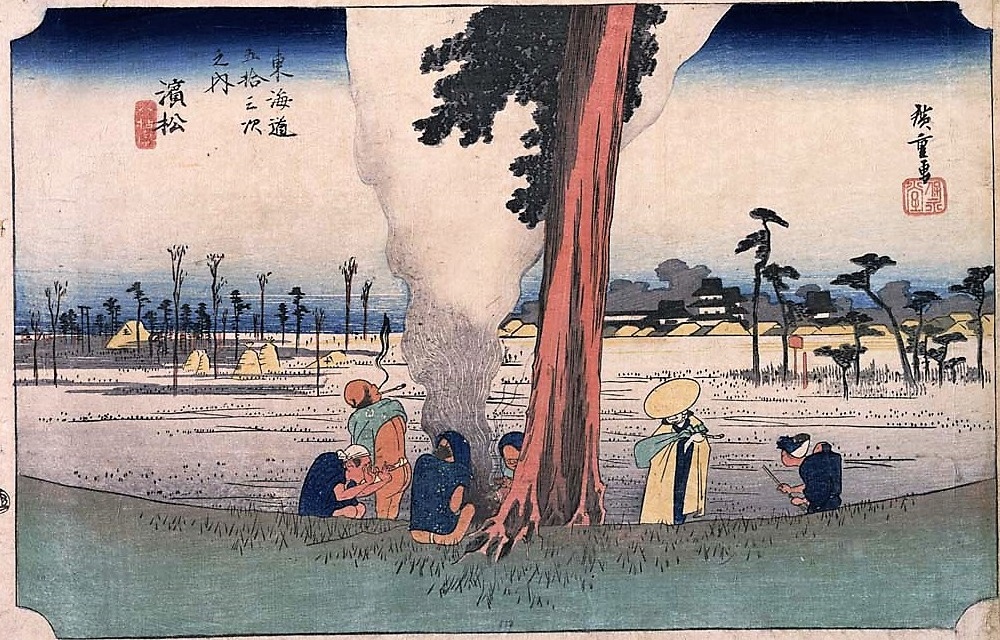

「浜松 冬枯ノ図」 |  浜松駅とアクトシティ |

天竜川の真ん中からは浜松市である。町名は中野町という。『膝栗毛』には「此所は江戸へも六十里、京都へも六十里にて、ふりわけの所なれば、中の町といへるよし」とある。ふりわけとは真ん中から分けるという意味だから、仲道寺、袋井宿に次ぐ3箇所目の東海道どまん中である。しかし、江戸と京の間は125里で、その中間点は62里半のはずである。ここは63里と少しあるので、中間点よりはやや京都寄りかな、という気もする。静かな住宅地をしばらく歩いたあとバス通りに合流し国道1号をくぐる。ところどころに立派な松が残っている。広重の「浜松 冬枯ノ図」にも浜松の名の由来になったといわれる「ざざんざの松」を始め数本の松の木が描かれている。人足たちが焚き火にあたり遠くに見える浜松城を眺める、のどかな風景が広重の画中にはあるが、目の前にあるのは、人口では静岡市を上回る大都市・浜松のせわしない風景である。バスは頻繁に行き来する。何かスポーツイベントがあったのか、浜松アリーナの前を高校生がたくさん歩いている。馬込一里塚跡は棒が1本立っているだけ。国道152号に入ると車道は非常に混雑している。車も歩いている僕とほとんど同じ速度でしか進まない。ある車の後部座席に乗っていた幼稚園児くらいの女の子に手を振られてちょっと照れ笑いする。馬込川を渡ると大規模な区画整理が行われており、町じゅうが工事現場になっている。アクトシティの高層ビルが見えてきて15時過ぎ浜松駅着。今回は2日間で45kmほど歩いた。ようやく後半突入である。

※歌川広重「東海道五十三次」は、東京国立博物館研究情報アーカイブズ(https://webarchives.tnm.jp/)のデータを加工の上で掲載した。